A lo largo de las últimas décadas, el comportamiento de las bajas laborales en España ha seguido una lógica bastante clara: cuando la economía crece, también lo hacen las ausencias por enfermedad, accidente o incapacidad temporal.

Esta relación no resulta extraña si se considera que en épocas de bonanza aumentan el empleo, la actividad laboral y, por tanto, la exposición a situaciones que pueden derivar en una baja.

Sin embargo, desde la irrupción del Covid-19 se ha producido un giro inesperado en esta dinámica. Los datos revelan un incremento sostenido en el número de personas que no trabajan temporalmente por motivos de salud, incluso en un contexto donde la economía no presenta un crecimiento acelerado.

Evolución histórica y ruptura estadística

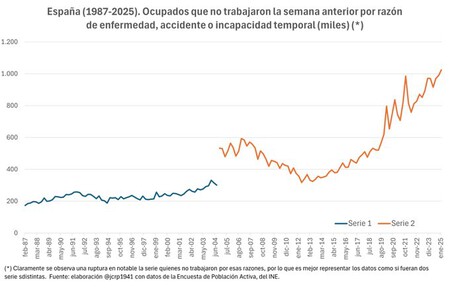

Los registros desde 1987 muestran una evolución ascendente del número de ocupados que no trabajaron la semana anterior por razones de salud.

Esta tendencia se mantuvo relativamente estable hasta mediados de los años 2000, cuando se introdujo una ruptura metodológica en la serie.

A partir de entonces, los datos se dividen en dos conjuntos: antes y después de 2005, lo que permite observar de manera más clara los nuevos patrones.

Según los últimos datos, por primera vez en la historia, más de un millón de trabajadores no asistieron a su empleo en el segundo trimestre por causas de enfermedad o incapacidad temporal.

Esto representa un récord absoluto en cifras absolutas y un crecimiento exponencial respecto a los valores anteriores a la pandemia.

Aumento proporcional respecto al total de ocupados

La proporción de trabajadores afectados también ha escalado con fuerza. Mientras que entre 1987 y 2013 el porcentaje rara vez superaba el 2% del total de ocupados, en la actualidad la cifra ha rebasado el 4,5%.

Esta duplicación del porcentaje sugiere que no se trata solo de un efecto del aumento de población ocupada, sino de una mayor prevalencia de bajas dentro del conjunto de la fuerza laboral.

Este incremento sostenido se acentúa a partir de 2020, coincidiendo con la pandemia. Si bien inicialmente podría atribuirse a la crisis sanitaria, el hecho de que la tendencia no se haya revertido en los años posteriores apunta a un cambio más profundo y persistente.

Diferencias por género

Históricamente, los hombres presentaban tasas de incapacidad temporal más altas que las mujeres. No obstante, este patrón se ha invertido desde comienzos del siglo XXI. En la actualidad, las tasas femeninas son entre un 40% y un 70% superiores a las masculinas, dependiendo del periodo y la fuente observada.

Este fenómeno puede deberse a varios factores: desde la incorporación creciente de las mujeres al mercado laboral hasta su sobrerrepresentación en sectores más expuestos al estrés físico o emocional, como el sanitario o el educativo. También puede influir el hecho de que las mujeres tienden a acudir más al médico y a recibir diagnósticos que pueden derivar en bajas.

Horas no trabajadas y su impacto en el mercado

Otra variable relevante es el porcentaje de horas no trabajadas por incapacidad temporal respecto al total de horas pagadas. En el periodo 2000-2007, este valor se mantenía cercano al 3%. Durante la crisis de 2008-2012, descendió notablemente. Pero desde 2013, y especialmente a partir de 2020, la cifra ha vuelto a subir con fuerza hasta alcanzar niveles del 5%.

Este dato es particularmente significativo porque indica que no solo hay más personas de baja, sino que las ausencias tienden a ser más largas o más frecuentes. La evolución ascendente de esta métrica implica un aumento en el coste laboral para las empresas y también para el sistema público, que asume buena parte de las prestaciones económicas por incapacidad temporal.

Un fenómeno estructural y no coyuntural

Todo parece indicar que lo observado en los últimos años no es una simple consecuencia del Covid-19. La tendencia ya se venía consolidando desde 2017, aunque la pandemia actuó como catalizador de un fenómeno que probablemente tiene raíces más profundas: cambios demográficos, envejecimiento de la población activa, deterioro de la salud mental y física, y también una mayor conciencia sobre los derechos laborales y sanitarios.

La combinación de estos elementos lleva a pensar que el incremento de las bajas laborales ha dejado de ser un fenómeno cíclico vinculado al crecimiento económico. Y se ha convertido, en cambio, en una característica estructural del mercado laboral español.

Ver 0 comentarios